Jean Douchet, uma das autoridades máximas em Hitchcock (tendo-o mesmo conhecido) e autor dum livro sobre o realizador, vai dizer-nos o porquê num vídeo gravado na Cinemateca Portuguesa, com a ajuda de Rita Azevedo Gomes.

Foi Douchet quem

escreveu que "Os últimos Hitchcock são apaixonantes. Tenho

Marnie como uma das obras-primas de Hitchcock, faz parte da grande série

Vertigo,

Intriga Internacional,

Psico,

Os Pássaros.

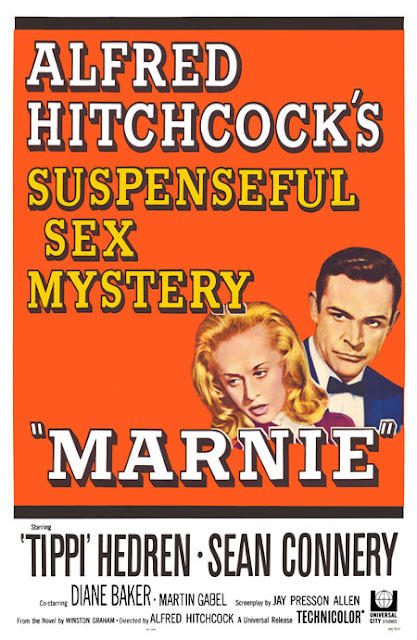

Marnie vai ser um choque para Hitchcock. Existe certamente o episódio com Tippi Hedren, muito traumático, mas sobretudo, o filme não tem sucesso. Hitchcock dá-se conta de que quanto mais sério quer ser, mais dificuldades tem em convencer o público. Como ele trabalha sobretudo sobre o espectador, a quem dá o lugar principal por herói interposto, o que está no ecrã é uma figura : falta carácter, densidade e força às suas personagens, para que o espectador se projecte melhor. Com Marnie, ele tenta criar personagens mais consistentes, mantendo a fórmula anterior em especial a figura da mulher arqui-etérea… Eu acho que ele teve um choque ao descobrir que isso não funcionava com o público : o lado sério matou o lado da fantasia.

"Mas não é um filme doente, é um filme sobre doenças como se a neurose se tivesse espalhado como uma praga pela humanidade. O filme conta-nos isso, tentando prender o público, como sempre em Hitchcock. Portanto ele precisa de um ingrediente explicativo : aqui, a psicanálise. Em vez de brincar com a psicanálise como em A Casa Encantada, Hitchcock vai mostrar que a psicanálise é aproveitada por uma sociedade do dinheiro que usa para eliminar os problemas sociais. E a psicanálise acentua a neurose. O filme é construído assim : falsa abertura, a psicanálise é realmente a chave que fecha um pouco mais. Não se trata portanto de peso explicativo. A última imagem do filme não se entende doutra forma : o encerramento é total. O barco esmaga não só as personagens, mas também a pequena rua proletária que nos é apresentada. Se, nessa última sequência, Hitchcock mostra uma tela pintada é porque é um artifício assumido de bom grado : “Está numa representação teatral, num plano fechado, não pode sair.” Senão, teria arranjado um cenário real.

"Conta-se (especialmente os técnicos) que depois do

affaire Hedren, Hitchcock se desinteressou pela rodagem e pelos efeitos especiais. Talvez, mas nesse caso, porquê todas as transparências no sistema hitchcockiano (cenários filmados em que desfilam actores em segundo plano) ? As transparências dele são sempre muito flagrantes. De resto, hoje em dia isso incomoda os jovens espectadores. Ele utilizava esses processos enquanto processos, isso fazia parte do seu sistema de representação.

"Quando me encontrei com Hitchcock em Hollywood em 1963, era claro que a questão sexual o consumia e que já estava obcecado por Tippi Hedren. Ele disse sem dúvida a seu respeito “Essa pequena Cinderela de quem fiz uma princesa vai-me mostrar um pouco de gratidão”. E, obrigatoriamente, Marnie é uma personagem totalmente modelada à Hollywood daí, no início, a mudança de cabelo do preto para o loiro. E esse loiro, o mais radiante e manequim de todo o Hitchcock, assim como o seu olhar, tão radiante e vazio, fazem dela uma heroína alienada pelo sistema da aparência e da sedução sexual, que é definitivamente o ganha-pão dela. E esse tema de

Marnie é o próprio tema do cinema : é “O que é que se passa no espírito de uma

star ? Toda a

star está condenada tornar-se louca”. Se

Marnie não é mais belo, plasticamente, que

Vertigo, é tanto como. O primeiro plano, no entanto, que esplendor, com aquela linha que corta o ecrã em dois, tipicamente hitchcockiano… Graficamente, o filme é explêndido de fio a pavio. Que não me venham falar em segunda hora mal conseguida : Há apenas uma primeira hora sublime que dura duas horas !"

E fiquemos com João Bénard da Costa e o seu texto sobre

Marnie:

"Mother, Mother, I am ill

Send for the doctor over the hill

Mother, Mother, I feel worse

Send for the lady with the alligator purse

(canção dos miúdos, no final de Marnie)

"A concepção de

Marnie, estreado um ano depois de

The Birds, coincide com a desse filme e foi desenvolvida em simultaneidade com ele. Hitchcock parece até, a certa altura, ter pensado em rodar primeiro

Marnie e depois

The Birds, com a ideia num

come back de Grace Kelly (já então Princesa do Mónaco) para o papel de protagonista. A coisa chegou a ser encarada a sério, houve até uma espécie de plebiscito entre a minúscula população de Monte Carlo para saber como os súbditos de Grace reagiriam à hipótese de ver a soberana de novo nas telas, mas perante reacções negativas, a actriz de

To Catch a Thief desistiu. Hitch descobriu então Tippi Hedren (a sua loura mais próxima de Grace) e decidiu fazer com ela

The Birds e

Marnie.

Tippi Hedren viria a ser aliás a última das suas famosas e frígidas louras, num filme que sintomaticamente marca o fim de outras colaborações capitais: foi o seu último filme fotografado por Robert Burks (operador de todas as suas obras a partir de

Strangers on a Train, com a excepção de

Psycho), foi o seu último filme com música de Bernard Herrmann (compositor de todas as suas obras, a partir de

The Trouble With Harry), foi o seu último filme montado por Tomasini (montador de todas as suas obras a partir de

Rear Window, com excepção de

The Trouble With Harry).

Sublinhemos tantas despedidas. Não será inteiramente gratuito ver nelas o sinal do fim duma fase da carreira de Hitchcock (dos inícios dos anos 50 aos inícios dos anos 60) que, para muitos, corresponde ao período áureo do realizador e a passagem à fase final da sua carreira, com quatro filmes bastante dispersos no tempo e em “corte” sensível com a produção anterior. E note-se, para terminar a introdução, que Sean Connery (o então celebérrimo 007) é o último dos seus heróis da família que tem por arquétipo Cary Grant e se prolonga nas imagens paralelas de James Stewart, Ray Milland, John Forsythe, Henry Fonda, John Gavin e Rod Taylor.

A questão que divide a crítica é a de saber se

Marnie é a última das grandes obras-primas ou o primeiro dos específicos e insólitos filmes finais. Quanto ao público,

Marnie nunca foi um favorito, desconcertando sensivelmente as audiências que só reconheceram a “mão do mestre” na saborosa sequência do roubo do cofre com a mulher-a-dias surda.

Na sua muito citada obra sobre Hitch, Robin Wood faz o inventário dos defeitos que a crítica da época mais assacou a

Marnie: clamorosos lapsos técnicos (cenários pintados da rua de Mrs. Edgar, a mãe de Marnie, transparências óbvias na caçada e na cavalgada subsequente da protagonista, o uso do

zoom na última tentativa de roubo de Marnie, efeitos fáceis e de gosto duvidoso como os

flashes encarnados de cada vez que a protagonista colapsa); ingenuidade ou esquematismo na abordagem do caso psicanalítico (Hitch teria reforçado clichês da psicanálise, como já teria sucedido em

Spellbound); incoerência até no argumento (várias vezes Marnie “passaria sinais vermelhos” sem reagir). Não tenho espaço para discutir esses supostos lapsos técnicos e de argumento e por isso recomendo a leitura da brilhante análise de Robin Wood a quem deseje aprofundar essas questões.

Quanto à questão da psicanálise ela é fulcral porque mais uma vez os críticos não repararam que só superficialmente esse é o tema do filme. Tal como em

Spellbound ou em

Psycho, a explicação psicanalítica é abordada por Hitch com evidente ironia (pense-se mais uma vez no ar desenvolto e triunfante do psiquiatra de

Psycho em tão flagrante contraste com o que se vira antes, com o que se verá depois - a sequência final de Perkins - e com a própria situação), o que está expressamente sublinhado no filme pelo episódio da associação de ideias, pela impossibilidade de leitura unívoca do

flash-back e pelas conotações sobre o tipo de informação que Mark tenta encontrar (o livro Sexual Aberrations of the Criminal Female) e até pela própria ironia de Marnie (“

You Freud, Me Jane”).

Tanto quanto

Spellbound,

Marnie não é um filme sobre a psicanálise, mas sobre o

desejo sexual, correlativo, no universo católico que formou e informou Hitchcock, do tema da culpa. Neste sentido, se

The Birds é o ponto limite da interrogação de Hitch sobre a culpa,

Marnie é o seu equivalente sobre o tema do

desejo, com a desmontagem do

MacGuffin que é a culpada associação desse desejo ao Mal. E a psicanálise é só a chave falsa para abertura dessa sempre cerrada porta.

Vejamos mais de perto: é evidente que Hitch multiplica neste filme associações com conotação psicanalítica conhecida, na maior parte dos casos vindas de obras anteriores: associação roubo-sexo (

Marnie prolongando

To Catch a Thief); recordação traumática-lapsos ou ausências (

Marnie na linhagem de

Spellbound); comportamento sexual “aberrante” - imagens maternas e paternas (correspondências da mãe de

Marnie com Mrs. Bates de

Psycho); a carga sexual do cavalo (esboçada em

Suspicion,

Under Capricorn e em

Vertigo e notar-se-ão as semelhanças da sequência da estrebaria com a sequência análoga de

Vertigo); amor fetichista (o fetichismo é a caracterização suprema de Sean Connery, como Hitchcock disse “

um homem que quer ir para a cama com uma ladra porque ela é ladra, tal como outros querem ir para a cama com uma chinesa ou uma negra”); relação água-sexo (tentativa de suicídio de Marnie na piscina - paralela à tentativa de afogamento de Madeleine no

Vertigo - após a inadjectivável sequência em que a protagonista é despida pelo marido). Mas todas essas associações (e outras mais) não explicam nem Marnie nem Mark, nem a atracção que os leva um para o outro (ou um contra o outro) e são precisamente outras tantas ocultações do

inexplicável dessa atracção e do sufocante desejo a ela ligado.

Detenho-me em três momentos do filme, para me aproximar da extrema vertigem desta obra que, pessoalmente, não hesito em colocar entre os máximos filmes de Hitchcock:

a) Uma vez mais, na obra de Hitch, o início e o fim do filme nos dão chaves fundamentais. Após as páginas do livro a desfolharem-se (desejo fundo de Marnie de ser aberta, com o espantoso equivalente futuro na sua relação com o cavalo - “

Oh Forio, if you want to bite somebody, bite me”), destacam-se no silêncio os passos de Marnie, que vemos levar na mão duas malas, uma cinzenta, outra amarela, esta captada depois em grande plano. Tem-se reparado que essas duas cores acompanham a protagonista ao longo de todo o filme, mas há mais do que isso. Este termina com a cantilena das crianças e com as referências à “

lady with the alligator purse” (“a senhora da mala de crocodilo”), chamada em vez do médico, quando tudo ficou pior. A referência é obscura mas não será muito ousado ver nessa

lady uma metáfora da morte. Desde o início, a imagem da mulher e daquela mulher vem pois marcada pela correlativa ideia do inacessível e do mortal. A carga que transporta é uma carga de morte, que não se aniquila ao longo do filme, nem se destrói com o

flash-back catártico, pois regressa explicitamente no final, esclarecendo os primeiros planos do filme.

Logo a seguir, o inquietante Rutland (que regressará na fundamental sequência da festa, quando Mark incorpora Marnie em todo o seu passado) descreve a ladra em termos muito próximos da descrição dum cavalo (gaba-lhe as pernas e os dentes) e associa imediatamente esse tema ao da frigidez (“

always pulling her skirt down over her knees as if they were a national treasure”). É essa descrição, e essa alusão que fazem nascer (associadas ao roubo) o desejo de Sean Connery. Futuramente o desejo de Marnie só explode com o cavalo (mata-o com as mesmas palavras que proferiu quando matou o marinheiro) e a frigidez é a máscara desse desejo (ou a forma suprema da voracidade sexual da protagonista, como transparece na já citada sequência em que é despida). É tanto pelo roubo como pela frigidez que atrai Mark e o prende a ela, nas muitas noites brancas do filme (e que essa anulação do sexo seja eroticamente superior à sua evidência é o que demonstra o personagem contrapolar e aberto da cunhada de Mark).

b) Quando Marnie confessa a Mark a sua frigidez, este objecta-lhe com os beijos passados que nada disso tinham. Esses beijos tínhamo-los visto na cavalariça e sobretudo - e talvez seja o mais belo beijo da obra de Hitch - no fabuloso grande plano da tarde da tempestade no escritório de Mark, quando este lhe fala da supressão do passado. O que a tempestade significa sabemo-lo no final, tornando mais duplamente sintomático que seja durante ela que Marnie se entregue assim a Mark. A importância desse beijo é fulcral porque, como quando é despida, o que nos é dado a ver ultrapassa tudo quanto pude dizer. Ela que escolhera a permanente aparência de loura quando, como a mãe lhe diz, “

too blond hair always looks like girl trying to attract men”.

c) Finalmente, nunca será demais sublinhar neste filme a ausência de um ponto de vista identificador. Já se disse que se o espectador fosse chamado a identificar-se com Mark, este filme seria uma espécie de recapitulação do

Vertigo. Mas se não nos identificamos com o inquietante e fetichista Mark também não nos identificamos com

Marnie, cujo ponto de vista raramente é o do filme. Estamos sempre descentrados, o que é, de certo modo, novo na obra de Hitch (e talvez daí a perplexidade do espectador). Só que esse descentramento é capital, porque a fissura entre a total assunção do desejo e a sua total recusa, a coincidência entre uma e outra atitude (ou seja a anulação da fissura) só pode dar-se quanto estamos

entre, ou melhor dito quando nenhum dos pontos de vista é suficiente para esgotar a vertigem e o mistério do desejo recusado e entregado.

"Para desejarmos totalmente temos que totalmente nos reter. A explicação nada explica. A palavra nada liberta. As únicas coisas que amamos, como diz a mãe, são aquelas que nunca conseguimos

dizer. Nesse indizível do sexo e do desejo, é difícil ir mais longe do que esta obra cerrada."

Até Terça-Feira!